На далёкой Амазонке

Латинская Америка, как известно, в основном, говорит по-испански. Но не только, и с франкофонной ее частью, Гаити, мы уже разобрались. А теперь, отложив на потом основную часть, давайте поговорим о португальской, тем паче, она, как я понимаю, менее известна...

Колеса диктуют фургонные...

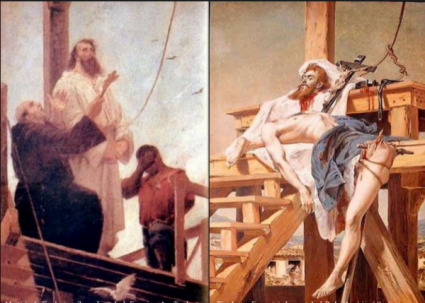

Ранний период истории Бразилии, примерно век после открытия ее Кабралом, – кладезь сюжетов для авантюрных романов, блокбастеров и сериалов. С французскими корсарами, голландскими оккупантами и храбрыми португальскими колонистами, в конце концов, прогнавшими и тех, и других без всякой помощи метрополии, с дикими индейцами и охотниками за рабами, с золотыми лихорадками и похитителями бриллиантов, с первопроходцами, продвигающими фронтир на север, юг и вглубь континента. И так во всех 14 «капитаниях», наследных феодальных владениях, иные размером больше самой Португалии, владельцы которых (donatarios) отвечали перед королем за развитие дарованных земель. Везде и всюду. На все вкусы, какие только есть.

Вот, скажем, север. Благородная Баия, моральный центр всех португальских владений в Америке, - Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и прочие Ресифи тогда еще были мелкими грязными городишками, промышлявшими всякими промыслами, - основанная исключительно дворянами-фидалгу и поднявшаяся благодаря Королю-Сахару, которого Европа требовала все больше. Поскольку тамошние индейцы отличались особой дикостью, примерно на уровне никому тогда еще неведомых австралийских аборигенов, приучить их к труду на плантациях оказалось невозможным, -

и естественно, в колонию, как тогда полагалось, повезли «черное мясо» из Африки. А мясо это, воспользовавшись разборками домов с голландцами, разбежалось, и в джунглях «капитании» Пернамбуку появились сперва киломбу, поселки беглых, сидевших тише воды, а примерно с 1640 года уже и «конфедерация» этих поселков, известную как «Республики Палмарис». На самом деле, конечно, не республика, а этакая варварская демократия во главе с ганга (царем-жрецом) по имени Зумби, - крещеным и даже грамотным негром, -

после чего началась полувековая война, оказавшаяся совсем не такой легкой, какой поначалу казалась. Чернокожие выстроили укрепления, купили у голландцев, обрадованных возможностью сделать домам гадость, оружие, неплохо его освоили, и их армия (до 10 тысяч бойцов) держала оборону аж до 1695 года. Затем регулярные войска, присланные из метрополии, - 6 тысяч солдат, - подтянув ополчения даже с крайнего юга, сумели, наконец, поставить точку на эксперименте. Однако пленных, на которые очень рассчитывали владельцы плантаций, почти не было: тысячи защитников Макаки, стольного града «конфедерации», видя, что вариантов нет, бросились в пропасть. Не знаю, с радостью ли, но в рабство они не хотели.

Согласитесь, вполне себе сюжет. А кому не нравятся межрасовые конфликты, вот вам политкорректное. В 1684-м, - «черная» война была в самом разгаре, - параллельно началась и война «белая»: цены на сахар упали, и в Лиссабоне создали специальную компанию, предоставив ей исключительные права на закупку сахара и завоз в Бразилию рабов. Естественно, закупочные цены на «белое золото» монополисты уронили, а на «черное золото» взвинтили до небес,

и столь же естественно, «сахарные графы» терпеть такого не пожелали. Ну и грянула самая настоящая гражданская, по всем европейским стандартам, с пехотой и конницей, и хотя в итоге купцы помещиков одолели, а их «капитана», благородного Мануэла Бекмана, поймали и казнили, Лиссабон, совершенно не желая усмирять верноподданных, против короля ничего не имевших, монополию ликвидировал и монополистов за самоуправство оштрафовал.

А через четверть века все повторилось, только на сей раз плантаторы из Олинды, - первой столицы «капитании» Пернамбуку, не поладили с «коробейниками» из портового Ресифи, которые, по их мнению, наживались на честном плантаторском труде, купаясь в золоте, тогда как трудяги-плантаторы бедствовали. Более года «капитания» полыхала, однако в 1711 благородные проиграли вторично, и на сей раз уже навсегда: Олинда быстро захирела, зато портовый Ресифи стал центром «капитании».

В общем, на севере жили весело. Но и юга не скучали. Пока фидалгу из Баии разбирались с французами, голландцами, Палмаресом и спекулянтами, «паулисты», - рисковые парни попроще, из плебейского Сан-Паулу, - на свой страх и риск вели наступление на испанские колонии бассейна Ла-Платы. Именуемые недругами «мамелюками», а сами себя гордо называвшие «бандейрантуш» (потому что организовывались на военный лад, в отряды-«бандейры»), - калька с российских первопрохоцев и пионеров Северной Америки, - они двигались на запад обозами, вместе с семьями, как позже буры эпохи Великого Трека. Под знаменами, при пушках, гоня стада.

Шли неспешно, обстоятельно, порой на год-два оседали, ловили индейцев, обрабатывали землю, потом, когда на готовенькое приходили новички, продавали землю и рабов, и шли искать счастья дальше, осваивая ничейную «серую» зону раньше медленных испанцев, и даже не думая, что устанавливают границы нынешней Бразилии. Споткнулись только в долине Параны, в так называемой «Стране Иисуса», куда еще раньше них добрались отцы-иезуиты, основав там сеть «редукций», в которых приобщали к культуре местных индейцев, - что интересно, не силой, но добрым словом, хотя, конечно, имея с того немалую выгоду, ибо в ответ на ласку индейцы работали от души.

Тут война пошла по-взрослому. Редукции горели, целые племена были уничтожены или бежали в леса, там в считанные годы теряя приобретенную цивилизованность, - и сперва святые отцы дрогнули. В 1640-м они организовали Великий Исход, уводя свою паству поближе к испанской границе, прижавшись к которой и получив от испанцев оружие, вывели против «мамелюков» уже безобидный «ангелочков» (так они звали подопечных), а совершенно озверевшее индейское ополчение при мушкетах. Далее был полный разгром, после чего разгромленные бандейранты сочли за благо заключить мир и с тех пор промышляли невинной, всем полезной контрабандой.

«Бандейрантуш» шли и на юг, в пампу. Громадные усадьбы, море скота, возделанные поля, - от тростника и фруктов до оливок и маниоки. Мясо, кожи, рыба, краснокожие рабы, - и соответственно, новые города, где все это скупали оптом и продавали дальше, в Европу. Дошло до провозглашения отдельной колонии, Сакраменту, а затем до войны (своими силами) с испанцами, законными хозяевам этих земель, и доны одолели домов, в связи с чем, Banda Oriental, - «Восточный берег» а ныне Уругвай, - сегодня говорит не по-португальски, однако «мамелюки» сумели отстоять столько территории, что Сан-Паулу превратилось в отдельную «капитанию».

Правда, работорговля перестала быть выгодной в связи с исчезновением большинства индейцев, зато в компенсацию Бог послал золото, - но не сказать, что к счастью. На запах желтого металла ринулись еmboabas, - искатели удачи, - всех цветов кожи, из всех «капитаний», даже из Португалии, и поскольку «бандейрантуш» были не теми людьми, которые легко отдают свое не пойми кому, в 1708-м случилась самая настоящая война. В итоге скопища понаехавших во главе со степным бандитом Мануэлом Нуна Вьяна, разбили «мамелюков» и вышвырнули их с обжитых мест, заставив уходить на запад, - где они, впрочем, нашли новые прииски и даже алмазы. Естественно, «эмбоабас» рванули и туда, но тут уж подсуетилась метрополия: присланные войска объявили алмазные поля «особым округом Диамантину» и, опираясь на «мамелюков», получивших льготы, закрыли округ от внешнего мира.

А золото и алмазы, они и есть золото и алмазы. Иммиграция выросла на порядок, появились новые города, естественно, новые «капитании», фактически в полной власти огромных семейных кланов Отцов-Основателей, возникла нужда в портах, и вслед за нею, ясен пень, порты, - а поскольку много людей едят больше, чем мало людей, расширялись поля и тучнели стада. Да, ручками, ручками, в диких условиях. Но: хлопок и табак, кофе и лен, пшеница, маис и виноград, ваниль, какао, картофель. Плюс еще много всякого. И: невероятно много скота. В итоге, когда рудники иссякали, голодными не остались, и к слову сказать, donatarios, как бы законные владельцы всего и вся, к этому времени уже давно ничего не контролировали, - а как? - довольствуясь скромной данью с как бы своих земель.

Однако нет добра без худа: хиреющая, беднеющая Португалия, внезапно получив мощный допинг, позволивший ей вырваться из испанской тени, использовала шанс не лучше, чем Испания, полутора веками ранее промотавшая золото Нового Света. Ибо зачем что-то менять, стараясь строить свое, если все можно купить? А это сказывалось. Лиссабон вводил налог за налогом, ограничение за ограничением, глуша на корню все, что могло отвлечь от поставок и беся вполне верноподданное население, - а тут еще европейская война эхом докатилась до Западного полушария, и вновь появились французы, грабившие побережье до нитки. Пару раз захватывали даже Рио, - и хотя голодать не голодали, однако застой был очевиден всем.

Так жить нельзя!

Светлая полоса началась в 1750-м, когда в Лиссабоне встал у руля, полностью подчинив слабенького короля Жозе I, знаменитый маркиз Помбал. Сложный человек, подловатый, мстительный, с явной садистинкой, - но при этом бесспорный «просвещенец», трудоголик и фанатик-государственник с манией реформировать все, волей добиваться своего и пониманием, как достичь задуманного. Португалия рванула вперед, и Бразилия тоже не осталась в стороне: стремясь навести порядок в управлении и финансах, маркиз в течение пары лет сделал все, чего до него не могли сделать десятилетиями. Упразднил тухлую систему donatarios,

у кого-то права выкупив, а у кого-то и отняв. Почистил аппарат, допустив к управлению и судебным должностям местных уроженцев, ослабил волокиту, разрешив решать на месте не самые важные дела, а в 1763-м, переняв ценный опыт испанцев, подчинил все капитанства единому центру в Рио-де-Жанейро, перенеся формальную столицу с севера, из Баии, на юг. было учреждено бразиль¬ское вице-королевство и столица перенесена из исторического центра Баии в Рио-де-Жанейро. Что было и мудро, и дальновидно, поскольку значение «сахарного» севера, проигравшего конкуренцию французской Вест-Индии, шло на нет. А вот юг, - золото, табак, корица, скотоводство, лес, - наоборот, был на взлете, и на его богатства очень нехорошо посматривали испанцы.

В итоге, «город лавочников», по всем параметрам уступавший «благородной Баие» (первый вице-король, граф Афонсу да Кунья, писал Помбалу, что, «несмотря на величественную красоту холмов, сверкающие воды залива, сам город наносит глубокую рану человеческим чувствам») всего за несколько лет разросся и похорошел. Ну и, наверное, следует сказать, что в это время навсегда покончили с «второсортным» статусом индейцев, заодно и выгнав иезуитов – формально, как «мракобесов», но фактически, ради конфискации их имущества, - а поводом стал отказ святых отцов передавать испанцам, согласно Мадридскому договору 1750 года, земли семи миссий. Отцы мотивировали это тем, что под испанцами индейцам живется плохо (что было правдой), но их, естественно, никто не слушал.

Впрочем, «индейским вопросом» Помбал тоже интересовался. Дров, конечно, наломали много: лесные племена, оставшись без защиты падре, быстро вновь одичали, став жертвами использовавших момент «мамелюков». Но, с другой стороны, формально рабство индейцев запретили навсегда, и даже там, где не везло, они все же рабами не считались, а «раболовов» наказывали, подчас и виселицей. Поскольку же в неволе индейцы, даже в статусе «пеонов», долго не жили, Помбал поощрял португальцев ехать в колонию, и они ехали. Правда, на плантациях мало кто оседал:

большинство уходило в «вольные края», обустраивая фермы, или пристраивалось на богатые фазенды, или искало счастья на рудниках, - но нет худа без добра: в итоге внутренние области наполнялись рисковыми, работящими людьми, а для работы на плантациях пришлось завозить африканцев, причем правительство дотировало завоз, оставляя в Бразилии часть прибыли, и в результате, количество чернокожих в колонии выросло с четверти до трети населения.

В общем, хорошее было время, и даже после смерти короля и падения Помбала (его многие не любили и как либерала, и по личным моментам), какое-то время по инерции шло в том же направлении. Поскольку на высшем уровне разрешили, появились, наконец, первые свои мастерские, почти заводики, свой металл, свои ткани, начал складываться внутренний рынок, - а потом все резко оборвалось. Новые люди в Лиссабоне были, мягко говоря, не помбалами, они вольности поощрять не собирались, -

и в какой-то мере их можно понять: пример беспредела в американских колониях Англии, где тоже все началось с экономики, совсем не вдохновлял. И уж пример Парижа тем паче. Да и денег было нужно все больше, и с кого же было драть, как не с Бразилии, дававшей более 80 % импорта всех колоний и половину всего португальского импорта? Тем паче, что цены на сахар вновь пошли вверх, и тростник был определен, как госпрограмма № 1, а все прочее, - всякие там рудники, заводы, агрономию, - побоку.

Восстанавливая статус-кво, Лиссабон щемил круче, чем до Помбала. «Капитаниям», как встарь, предписали узкую специализацию, внутренняя торговля строго-настрого запрещалась. Вновь только через португальские компании-монополисты, и никак иначе, и только у них покупать все нужное, естественно, втридорога. Так что, очень быстро одним из самых почтенных занятий стала контрабанда, благо английские суда приходили постоянно, привозя нужные товары куда лучше качеством и намного дешевле, - в результате же Лондон стал восприниматься куда лучше, чем Лиссабон.

А бороться с сэрами, если они куда-то запускали коготок, уже и тогда было сложно. Поймать местного контрабандиста, закатать в тюрьму или на рудники, - вполне. Но наезжать на торговые суда под «Юнион Джек», вполне понимая, что вслед затем придет с претензиями фрегат Royal Navy, дурных не было.

Ну и, как водится, десятки пошлин и налогов. На все, и сверх того. Плюс пеня на неуплату вовремя и пеня на пеню. И официальные должности опять не для местных, их занимали приезжие на короткий срок, подкормиться, чиновники из метрополии, даже белых местных считавшие «вторым сортом», а уж «цветных» и черных за людей не считавшие, что бесило и белых. Ибо (тут самое место отметить) рабство в Бразилии было особое. То есть, раб, конечно, и есть раб,

но реально плоховато неграм было только на сахарном севере, а на всей прочей территории отношение к чернокожим было иное. Мало того, что их считали обычными людьми, только черными, так они еще и стоили очень дорого, поэтому портить ценное имущество было не с руки. К тому же, в городах побережья рабы были «домашние», слуги и подмастерья, по сути, младшие члены семьи, неразумные, но свои. А в глубинах континента,

где «фазендейру» жили по законам Средневековья, воюя между собой за пастбища, за стада, за семейную честь, а то и просто от скуки, раб был не только пастухом или пеоном, но еще и дружинником, как и белая мелочь, - такие же пеоны и пастухи, - что никак не располагало к садизму. С индейцами обращались куда хуже, - а вот чернокожих зачастую даже освобождали, переводя в статус клиента, и обида, нанесенная негру, считалась обидой, нанесенной всему клану и лично «капитану».

Впрочем, это в скобках. А вне скобок набор сложностей семью шкурами не исчерпывался. Суд тоже только через Лиссабон, и притом медлителен до крайности, а о взятках речи нет. Образование под полным контролем церкви, и не приятных, просвещенных иезуитов, а португальской, более чем не поощрявшей любые виды образования, кроме духовного да юридического. Уже ради диплома медика или бергмастера следовало плыть в Европу, - а не у всех хватало эскудо.

В итоге, естественно, пошли ворчалки. Сперва на уровне кухонных разговорчиков или около того. Академии, литературные кружки, научные сообщества, все такое. От общих слов понемногу переходили к темам опасным, остро пахнущим французской болезнью, и в 1789-м, - когда стало известно, что с Бастилией не все в порядке, - в южном Минас-Жераисе случилось. Там в связи с лиссабонскими причудами рудники перестали приносить доход и целые города опустели, в связи с чем, особо продвинутые местные интеллигенты, - писатели, поэты, торговцы, пара военных, пара батюшек,

а всего 34 души, народ, в основном, богатый и досужий, - захотели странного. Сперва всего лишь как-тосовместно написать петицию против налогов, за отмена монополий и свободу торговли, естественно, в рамках верноподданного протеста, потом насчет того, что надо бы свой Университет, но чем дальше, тем больше «инконфидентов» (дословно, неверных, а по сути, диссиду) несло, и в конце концов, договорились до прямого поползновения к посягательству на стабильность:

объявление самостийности (да здравствует Республика), отмену сословий и привилегий, распространение просвещения. Кое-кто из радикалов, вроде главного активиста, кавалерийского прапорщика Жоакима Жозе да Силва Шавьера по прозвищу Тирадентис (Зубодер), поскольку он умел рвать зубы, чем, будучи очень небогат, и подрабатывал, договорились даже до «надо бы и рабов освободить».

Но тут уж основная часть местных либералов, в отличие от Зубодера, рабов имевшая, дала отпор, и сошлись на том, что вполне досточно будет просто облегчить черным жизнь. А когда под нажимом Тирадентиса досужая болтовня начала превращаться в нечто серьезное (появился план восстания и проекты первых законов), несколько заговорщиков, сообразив, во что вляпались, бегом бросились доносить,

и в мае 1789 года всех похватали, а через три года неспешного следствия дюжине «государственных преступников» выписали шпагаты. Однако, понимая с кем дело имеют, зверствовать не стали, вместо казни выслав в Африку, а повесили (и посмертно расчленили) только Тирадентиса, как автора радикальных идеек, - но монополию, сообразив, что перегнули, все же упразднили и налоги ужали, так что, можно сказать, дело его не пропало даром.

И такие настроения ползли по всей колонии, из капитанства в капитанство, с юга на север. В 1798-м в Баие раскрыли «заговор портняжек», хотя там и раскрывать было нечего: диссиденты, распивая кашасу, голосили о своих планах на всю улицу. В отличие от «Inconfidência Mineira», тут все было донельзя опереточно, - гильдия швейников собиралась показать Лиссабону, где раки зимуют, - и наказания, поскольку до умысла на мятеж дойти не успело, в итоге были умеренные. Но болтали о том же, о чем и Тирадентис сотоварищи,

от крамольного «долой налоги и монополии» до преступного «даешь Республику». А кое-кто (в основном, негры-подмастерья, естественно, рабы) настаивал и на отмене рабства, но креолы, естественно, рабовладельцы, не соглашались. И даром, что дальше болтовни не пошло, доболтались до ареста, тюрьмы и высылки: метрополия была достаточно сильна, чтобы выкорчевать слабенькие, еще очень робкие первых протестов. Однако ничего не могла поделать с другим врагом, куда более грозным, - и не далеко за океаном, а совсем рядом…

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (2)

Да, это Рио-де-Жанейро!

Решение Наполеона удавить Англию блокадой, - «Я не потерплю в Европе ни одного английского посла. Я объявляю войну любой державе, которая не вышлет английских послов в течение двух месяцев!», - означало много проблем для многих, но для Португалии, фишки на доске Большой Игры, вопрос стоял о жизни и смерти в полном смысле слова. Англия в ее политике была всем, и даже больше: главным бизнес-партнером, гарантом неприкосновенности, спонсором и так далее. От воли Лондона зависело, будет ли Португалия иметь колонии, а стало быть, бюджет, или помрет с голоду.

Поэтому, получив 15 октября 1807 года ультиматум, - «Если Португалия не выполнит мои требования, через два месяца дом Браганса не будет править в Европе», - принц-регент Жоао, фактический правитель страны при сошедшей с ума от тоски по покойному мужу маме, королеве Марии, посмел отказать. И… 30 ноября того же года гренадеры генерала Жана Андоша Жюно, сопровождаемые испанскими союзниками, без единого выстрела промаршировав от границы, вошли в Лиссабон,

всего на сутки разминувшись с британской эскадрой, эвакуировавшей португальский флот с безумной королеой, регентом, правительством и несколькими сотнями чиновников всех ведомств. Оказавшись меж двух огней, политикум Португалии сделал выбор: 24 января, без всяких приключений преодолев Атлантику, сиятельные эмигранты прибыли в свои американские владения, а в марте, покумекав, где жить, обосновались в Рио-де-Жанейро.

Естественно, столь судьбоносные события изменили привычный уклад провинциальной жизни до полной неузнаваемости. Метрополия стала оккупированной территорией, колония – центром королевства и резиденцией законных властей, появилась масса благородных домов, привыкших к вполне определенному уровню жизни, - короче говоря, Бразилия стала Европой, и теперь жить по-старому просто не было никакой возможности, и для населения открылись принципиально новые окна возможностей. Ведь если раньше Её Величество, Его Высочество и их вельможи были для заокеанских подданных кем-то вроде небожителей,

то теперь двору и прочим «лучшим людям» волей-неволей приходилось считаться с тем, что они хотя, безусловно, и дома, но при этом все-таки как бы в гостях. К тому же царственные беженцы и прочие понаехавшие привыкли жить хорошо, а чтобы жить хорошо, - то есть, красиво и модно, - продукции местного производства не хватало. Но все можно было купить, и не очень дорого, у Англии, - а правительство ведь не может покупать контрабанду, - и уже в январе 1808 года бразильские порты были открыты для всех желающих, в первую очередь, конечно, для сэров, но и янки были тут как тут.

В общем, осточертевшая эпоха изоляции кончилась. Началась эра свободной экономики, внешней и внутренней. Как положено, учредили Banco do Brasil (автономный филиал Королевского), границы провинций стали прозрачны, начали активно развивать инфраструктуру, деньги на что раньше исчезали не пойми куда. А чтобы совсем, как дома, всего за год (благо, специалистов приехало в избытке) учредили, как в Лиссабоне, национальную библиотеку, национальный музей, ботанический сад, тоже национальный, театр оперы и балета, театр драмы, академия наук, академию изящных искусств, медицинскую школу и при ней госпиталь etc. Включая военное и морское училища.

Разумеется, местные (в соответствии со статусом) были ко всей этой роскоши, о которой раньше могли только мечтать, допущены, и вполне понятно, что это понравилось всем, и в первую очередь, элитам, которые раньше были первыми парнями на селе, а теперь превратились в самый настоящий бомонд. И народу помельче тоже поначалу все пришлось по душе, ибо чем ближе к власти, тем доходы выше, и вообще, перспективы открылись радужные, - но…

Но налоги выросли. Содержать настоящий королевский двор дорогое удовольствие, а чиновничий аппарат, регулярную армию и флот еще дороже, и это не радовало. Центр и раньше-то сосал соки, как долго голодавшая пиявка. Однако тогда центр был где-то за морем, а со своими, на месте, можно было как-то договориться, что-то не оформить, что-то спрятать, и вообще. Теперь же, когда в Бразилию, вместе со всем двором, приехало и умелое налоговое ведомство, жить по принципу «свои люди, сочтемся» стало куда сложнее. А тут еще и союзники… Нет, никто не спорил, что Дом Браганца обязан Лондону решительно всем, да и старые отношение обязывали, -

однако сэры в вопросе благодарности за услуги оказались крайне последовательны. Мало того, что проценты по охотно предоставляемым займам, которые, кроме них, предоставить не мог никто, оказались лютыми, так еще в 1810-м и 1812-м регенту пришлось утвердить договоры о «дружеских» таможенных льготах, установив для британских товаров сбор в 15% от общей стоимости. Не как в Майсуре, конечно, где тариф для британских купцов равнялся 0,5%, но все-таки, на процент меньше, чем для португальских, а для всех остальных ставку поставили в 24%. И плюс к тому, подданные Его Величества Георга IV, как в Майсуре, получили судебный иммунитет. Что обижало.

Впрочем, обижало элиты. Массы иммунитет не раздражал: британские подданные вели себя пристойно, а вот тариф ударил под-дых. Казалось бы, распахнувшая крылья промышленность, получив в итоге конкурента с товарами куда лучше и дешевле, начала задыхаться, словно в гарроте. Ну и, конечно, усугублял назревающее недовольство человеческий фактор. Все сколько-то значительные посты в управлении, все командные должности в армии, вообще, все места заняли понаехавшие, причем, королевские назначенцы, в свою очередь, набирали штат из португальцев.

Практическая логика в этом была: новые реалии требовали людей с высокой квалификацией, с приличным образованием, с опытом государственной службы и службы в регулярных войсках, а «тутэйшие», даже из самой зажиточной интеллигенции, ничем таким, кроме изящных манер и начитанности, похвастаться не могли. Однако даже понимая (а понимать хотели немногие) очень обижались, считая себя незаслуженно обойденными.

Да и португальцы тоже были хороши. О такте они никакого представления не имели, зато имели длинные родословные, которыми кичились открыто и нагло, при каждом удобном и неудобном случае подчеркивали свою «европейскость» и светлокожесть, давая понять креолам, что кем бы креолы себя не считали, на самом деле, с точки зрения истинных сыновей Лузитании, они примерно такие же макаки, как негры, с которым они запанибрата.

Нельзя сказать, что при дворе всего этого не видели и недооценивали. И видели, и оценивали правильно. Принц-регент, дитя брака на уровне инбридинга, к тому же сын матери-шизофренички, человек с серьезными странностями и не без отклонений, был, тем не менее, не глуп, не зол и умел слушать умных людей, поступая, как они советовали. Поэтому меры были приняты. 16 декабря 1815 года дом Жоао подписал указ о переформатировании Королевства Португалия и Алгарви в Объединенное Королевство Бразилии, Португалии и Алгарви, тем самым повысив статус колонии до уровня полноценной части государства, вернее, полноценного королевства под короной Браганца.

А раз королевство, значит, и представительство. Не законодательные кортесы, конечно, - пока в Португалии не все в порядке, об этом и речи не было, там правили, и жестко, в старом добром стиле, наместники, - но что-то вроде местной ассамблеи, где португальцы, естественно, оказались в меньшинстве. Так что, регенту (вернее, уже королю Жоао VI, потому что безумная матушка скончалась в марте 1816) удалось обсудить с польщенными бразильцами налоговые сложности, кое в чем уступить, кое на чем настоять, и в конце концов, найти общий язык. Тем более, что очень кстати появился общий интерес: рядом плохо лежало нечто вкусное.

Ах, как славно мы умрём!

К этому моменту уже всем было ясно, что Испания теряет американские колонии. Война еще длилась, главные битвы еще не прогремели, но тендеция определилась практически везде, в том числе, и в колонии Восточный Берег, - той самой Banda Oriental (или Уругвай), которую в свое время захватили «мамелюки» и Лиссабон даже успел объявить своей провинцией Сакраменту. Потом, правда, испанцы свое забрали, но теперь, когда регулярные войска Бурбонов ушли из Монтевидео на более важные фронты, а ополчение «патриотов» ничего особого из себя не представляло,

в Рио решили, что выдался уникально удобный случай восстановить справедливость, заодно объединив бразильцев и португальцев одной на всех национальной гордостью. И таки сперва получилось. Не сразу, - повозиться пришлось, - но через год, в январе 1817, регулярные португальские войска, как из метрополии, так и набранные и обученные из бразильцев, заняв Уругвай, официально объявили его территорию собственностью Объединенного Королевства, а несколько позже включили в состав Бразилии как Сисплатинскую провинцию.

Однако вскоре выяснилось, что далеко не все так славно, как поначалу думалось. В Монтевидео-то и других городках гарнизоны держали контроль прочно, но вокруг, в неоглядной пампе, гуляли тысячные конные ватаги местных патриотов во главе с Хосе Хервасио Артигасом, ни с португальцами, ни с монархией как таковой ничего общего иметь не желавшие, и вылазки в степь для оккупантов, как правило, кончались очень скверно. Так что, вся сообщение с провинцией – только морем, и никаких переселенцев.

А коль скоро война не закончилась, она продолжалась. Вместо интеграции получилась оккупация, дело хлопотное, муторное и очень недешевое, особенно при вечном дефиците бюджета и выплатах процентов по займам. Казна скудела, добровольцы иссякли, пришлось набирать рекрутов, что никогда никого не радует, и опять же, куда денешься, налоги вновь поползли вверх, - и вновь зазвучали недовольные голоса, особенно на северо-востоке, в «сахарной» провинции Пернамбуку. Там вполне объективное понижение цен на сахар при повышении налогов вызвало кризис

вплоть до кое-где голода, и «улица» злилась, а местные элиты были крайне недовольны тем, что, поскольку двор обитает на юге, все коврижки выпадают южанам. Вполне в соответствии с договоренностями (согласно указу короля, понижение налогов было прямо пропорционально вкладу в бюджет, а вклад Пернамбуку усох), но в таких условиях теория всегда мало кому интересна. Народ волновался на всех уровнях, общим местом стали анекдоты на тему «Рио – новый Лиссабон», - ну и, разумеется, возник заговор. Такая себе «инкофиденсия», как четверть века назад на юге, только, в отличие от «тирадентовщины», совсем не опереточная.

То есть, конечно, многое похоже: те же идеи Просвещения, подогретые примером революции во Франции и Наполеона, тот же увлекательный образец Соединенных Штатов, - но вдобавок еще и победная поступь Боливара сотоварищи по испанским владениям, а плюс ко всему, поскольку Ресифи, столица провинции, считался городом «аристократическим», - с давних времен еще и масса тайных обществ типа масонов, тесно связанных с Европой. Да и условия иные: если у болтливых чудаков из Минас-Жераис было много идеалов и слов, на практике же – ноль,

и никаких связей с народом, то диссиденты из Пернамбуку стояли на земле очень твердо. Домингуш Хосе Мартинш и Антониу Карлуш ди Андрада, богатые и просвещенные, имели деньги, обширные группы поддержки, связи (торговые и личные) за рубежом, - Ресифи торговала со Штатами и Буэнос-Айресом, крупнейшей и самой на тот момент либеральной провинцией будущей Аргентины. На их стороне стояли монахи из влиятельной в провинции «церкви бедных», вроде популярного проповедника Фрея Канека, и офицеры местного гарнизона, оскорбленные тем,

что португальцам лампасы и ордена, а им, коренному населению, разве что эполеты и медали. И кроме того, доверив свои мысли и планы генеральному консулу США, они спустя какое-то время получили из Вашингтона заверения в полной поддержке задуманного республиканского восстания. Такое же письмо пришло от друзей из Буэнос-Айреса. Да и, к тому же, дом Мартинш, учившийся в Лондоне и сохранивший там связи, имел негласное заверение из Сити, что при успехе Альбион возражать не станет. Британия никогда не клала яйца в одну корзину. И…

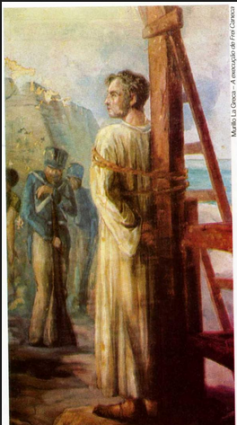

И может быть, готовясь тщательно, готовились бы еще долго, но толчок событиям дало предательство. Вечером 5 марта 1817 года маркиз Пинто де Мирандо, губернатор, получив подробный донос, отправил патруль на аресты, и когда солдаты явились на собрание республиканцев, Жозе де Баррос Лима, капитан ополчения по прозвищу Король-Лев, застрелил португальского офицера, после чего думать уже стало не о чем. Все пошло очень быстро. На призыв (юг на севере не любили) откликнулся весь Ресифи, военный и штатский, богатый и бедный, даже многие священники, затем вся провинция, затем соседние провинции Сеару, Параибу и Риу-Гранди-ду-Норти.

На верность Республике присягали с восторгом. Быстро сформировали правительство, избрали президента, - падре Жуана Рибейру, фаната Французской Революции, жизнь которого, по его словам, «была лишь одним стремлением к свободе», издали очень либеральный манифест, сильно напоминающий Декларацию Независимости США, известили о событиях Вашингтон, Буэнос-Айрес и прочих. Вот, правда, с рабством вопрос завис: отнимать у самих себя и своих сторонников материальные ценности не посмели, честно заявив: «Патриоты! Ваша собственность, хотя, вероятно, это и противоречит идеалам справедливости, неприкосновенна!», однако все же нашли компромисс и с неграми, освободив готовых вступить в ряды республиканцев, а остальным гарантировав облегчение жизни и право выкупа.

К слову, планы заговорщиков были куда обширнее, чем можно представить. Ходили слухи, что к ним должен прибыть на помощь и возглавить Революцию, распространив ее на всю Бразилию, никто иной, как сам Наполеон Бонапарт. Естественно, слухи эти слухами и остались, однако спустя полтора века аргентинский историк Эмилио Окампо, изучая «революцию в Пернамбуку», обнаружил в британских документах и архиве Карлуша Мария де Альвеар, одного из лидеров Республики, бумаги, доказавшие, что такой замысел имел место. Более того, не выглядел фантастичным:

связь с бонапартистскими кружками в Европе боевые парни из Рефиси поддерживали и план вызволения Корсиканца с острова Святой Елены, а затем объявления его императором Американской Республики был разработан до мелочей. Иное дело, что не срослось: на все про все сеньора История отвела Революции в Пернамбуку всего два месяца. В Штатах, притом что консул официально признал Республику, решили, не ловя журавля, заняться испанской Флоридой, в Буэнос-Айресе возникли свои проблемы, а сэры и не обещали помочь, они обещали только признать в случае успеха.

Успеха же не получилось: королевское правительство, действуя с изумительной энергией, мобилизовало все, что могло, отозвав войска даже из Уругвая, и 20 мая, после месяца боев и двухнедельной обороны столицы, видя, что поддержки не будет, республиканцы, блокированные с моря и с суши, оставили Ресифи. Впереди отступающих, босиком, шел их президент, а по пятам уходящих шли каратели графа дос Аркоса. Через месяц сопротивление было подавлено во всем Пернамбуку, а затем пошли расстрелы и виселицы, с посмертным расчленением или без. Голову покончившего с собой падре Рибейру, надев на пику, носили по улицам Пернамбуко Кто-то из лидеров спасся, кто-кто сгинул, но большая часть погибла на эшафоте, активистов тысячами ссылали на африканскую каторгу, а в целом аресты суды и казни затянулись на три года.

Раздавив Республику, власть упрочила себя. «Мятежный» севере напичкали войсками, фактически введя военный режим, «надежному» югу дали некоторые льготы, - и тем не менее, все, от короля до сторонних наблюдателей, понимали: звоночек нехорош. «Важность мятежа в Пернамбуку, – писал в Петербург Антон Балк-Полен, русский посланник при королевском дворе, – заключается в том, что пущены корни недовольства. Зародился дух, подобный тому, который царит в испанских колониях. Политическая ситуация в Бразилии изменилась. Встал вопрос о торговле неграми и приобщении их к цивилизации», и было ясно, что рано или поздно, в том или ином виде нечто подобное повторится, потому что двойственность «бразильско-португальского» вопроса стала злокачественной.

Правда, ситуация в Португалии понемногу успокаивалась, на повестку дня уже вставал вопрос о возращении королевского двора в Лиссабон, созыве кортесов и решении всех наболевших вопросов, и это смягчало напряженность. Однако Жоао VI нравилось в Бразилии и совершенно не хотелось предпринимать какие-то решительные действия. Ему и так было неплохо. И надежды бы оставались надеждами, - но в августе 1820 года началась революция в Португалии. Вполне буржуазная и очень либеральная, ни в малейшей степени не против монархии, а против затягивания «чрезвычайными инспекторами» (наместниками) давно назревших и перезревших реформ, которых требовало все общество. В Лиссабоне наконец-то собрались полноправные кортесы,

принявшие в январе 1821 года очень либеральную Конституцию, поставившую точку на феодализме, и от имени португальского народа ультимативно потребовавшие возвращения короля. Король, правда, не хотел, - какое-то время при дворе обсуждалась даже идея англо-бразильского похода на Португалию, но англичане не горели желанием, а сын короля, принц Педру, молодой и довольно либеральный, убеждал отца не делать глупости, поскольку половина страны уже аплодировала событиям в Лиссабоне. Деваться было некуда: 26 апреля 1821 г. Жоао VI отбыл в Европу, пообещав, что Конституция у Бразилии обязательно будет и оставив регентом Королевства принца Педру, а бразильцев в ожидании новостей из Европы. Всех интересовало, что ждет Бразилию теперь, когда у Объединенного Королевства есть замечательная конституция…

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (3)

Множество писем в личке, множество ссылок открыто, а я пока ничего и не прочитал, потому что весь день в Бразилии аж позапрошлого века. И очень продуктивно: довел до ума аж две главы - третью, которую выкладываю, и четвертую, которую выложу через часок. А потом попытаюсь разобраться с текучкой. Но, честно, через силу, ибо скучно. Куда скучнее, чем в Бразилии периода Империи, с ее людьми, которые давно ушли, но куда более живы, чем серенькие герои нашего тусклого времени...

Дом Педру, такой мужчина…

Первые оттиски первой Настоящей Конституции в Бразилии оказались достаточно быстро, и вызвали шок. Ибо никаких упоминаний о статусе Бразилии в составе Объединенного Королевства не содержалось. Вообще. И в присланных позднее «Пояснениях» тоже. Из чего общество сделало логичный вывод: нас опять хотят сделать дойной коровой, из вывода же еще один вывод: а не будет такого! - и это объединило всех. Фазендейру и их пеонов, купцов и босяков, промышленников и работяг, ремесленников и коробейников,

короче говоря, всех свободных и даже некоторых особо продвинутых рабов. Вопрос о независимости встал на повестку дня явочным порядком, как нечто, само собой разумеющееся, обсуждались только детали: уния с Португалией или свободный полет, и если полет, - то монархия или республика, а если монархия, кого приглашать. В целом, склонялись к тому, что без монарха как-то несерьезно. Только в Пернамбуку, где 17-й год еще был свеж в памяти, да в вечно вольнодумном горняцком Минас-Жераисе в относительной силе были республиканцы.

Единого центра не было, объединяться было не вокруг чего, немногие национальные газеты особого влияния не имели, так что, спорили жестко, до эксцессов и отказов подчиняться короне, но с этим справлялись. В Баие, например, когда местный «камара», - городской совет, - заикнулся, что мы, мол, сами по себе, португальский гарнизон, - самый сильный в Бразилии, - силой принудил северян присягнуть Лиссабону. Тем не менее, ясно было, что это до поры, до времени: португальских солдат хватало, чтобы контролировать города,

но удержать общую волну они были не в состоянии, а присылать подкрепления Лиссабон не мог. А стало быть, страх не служил сдерживающим фактором. И куда-то в сторону отошел вопрос о рабстве. Насчет отмены не говорил никто, даже самые яростные «якобинцы» соглашались с тем, что это вопрос отдаленного будущего, ничтожный на фоне основной темы текущего момента, - а это дополнительно сплачивало общество, избавляя фазендейру от волнения насчет «боливарианских» вариантов.

В принципе, в плохое верить не хотели, хотели верить в хорошее. Всерьез обсуждали и редактировали петиции с требованиями внести поправки в Конституцию, шлифовали формулировки, привлекали лучших юристов, упирая на то, что, в конце концов, согласно указу короля, Бразилия – точно такая же равноправная составная Объединенного Королевства, как и Португалия, - но Лиссабону все эти заокеанские шевеления были до лампочки. Проблемы туземцев сеньоров депутатов не волновали, их волновало, что в стране после двух десятков военных лет царит разруха, а взять денег, кроме как с Бразилии, неоткуда, -

в связи с чем, 9 декабря 1821 года в Рио приплыли два декрета. Единая Бразилия упразднялась, каждая провинция отныне подчинялась непосредственно Лиссабону, а регенту предписывали немедленно вернуться домой. Реакция общественности, всех цветов, статусов и дислокаций, полагаю, понятна, - и в этой ситуации особое значение приобрели личность и позиция дома Педру, которого сейчас самое время представить широкой публике, ибо, при всем уважении к объективным процессам, роль личности в истории никто не отменял.

Итак, Дом Педру ди Алкантара Франсишку Антониу Жуан Карлуш Шавьер де Паула Мигел Рафаэл Жоаким Жозе Гонзага Пашкуал Киприану Серафим де Браганса и Бурбон, а короче Педру. 23 года, то есть, молодой, но по меркам времени зрелый. От вялого, с признаками вырождения папы отличается, как яблоко от унитаза. Ярок, умен, упрям. Очень волевой. Образован, даже слегка либерален, но исключительно в плане прав человека: политически – абсолютный монархист. До мозга костей португальский аристократ, но при этом, привезенный в Рио ребенком, и бразилец; в отличие от отца, страну и ее людей более или менее понимает. Невероятно властолюбив, -

и прекрасно сознает, что если уедет, Бразилию можно считать потерянной, и хотя отец, уезжая, сказал ему: «Береги Бразилию для Португалии, а если будет невозможно, бери себе», ставит своей целью и Бразилию сохранить, и Португалию не потерять. Ибо, если уж на то пошло, корона Браганца от него, законного наследника, никуда не денется, - а вот Бразилия вполне может уйти в побег. К тому же, пока батюшка жив, сам он в Лиссабоне с боку припеку, а тут, в Рио, уже регент, и это не предел. Если, конечно, правильно вести игру, используя глупые ошибки кортесов. Поэтому почти месяц молчал, никак не реагируя на требования высказаться, -

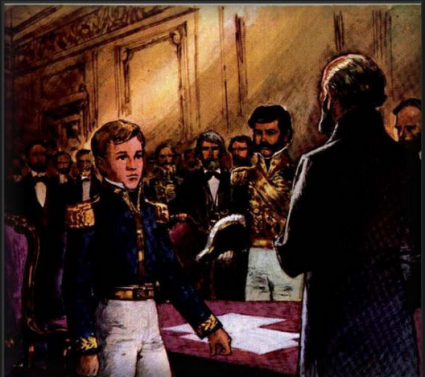

9 же января 1822 года, когда настроения дошли до синего звона и делегация властей Рио в сопровождении огромной толпы, явившись во дворец, потребовала ясного «да или нет», отчеканил: «Я остаюсь!». Тем самым сняв вопрос о будущей форме устройства с повестки дня, чему были рады все, и «низы», потому что к монархии привыкли, и «верхи», потому что при монархии все ясно и понятно, а как там еще будет при республике? А заодно (но до высот такого понимания наивные бразильцы еще не доросли) послав мессадж лиссабонским роялистам: дескать, держитесь, компаньейруш, для меня все эти кортесы – не власть.

День спустя, 11 января, позиции Педру, и без того вмиг ставшего самым популярным политиком Бразилии, укрепились еще сильнее. По приказу командиров, назначенных кортесами, португальский гарнизон вышел из казарм, чтобы заставить городские власти вести себя прилично, - однако наткнулись на многократно превосходящих числом и очень злых milicianos. При пушках. Но главное, при Его Высочестве собственной персоной: картинно опираясь на лафет левой рукой и держа правой тлеющий фитиль, Дом Педру «честью Дома Браганца» поклялся стрелять по португальцам, если посмеют посягать на «волю народа Бразилии».

Естественно, совершенно обескураженные португальские офицеры, в душе роялисты, увели батальоны с улиц, пообещав регенту отбыть в метрополию, как только возникнет возможность, а вслед за тем разъяснение ситуации гарнизонам прокатилось по всей стране. Причем, в случаях, когда можно было поспеть, принц участвовал в событиях, наращивая авторитет, как лично свой, так и будущей монархии, и всего за несколько дней стал «любимцем общества и надеждой патриотов».

Оседлав волну, регент и далее действовал четко. С одной стороны, издал несколько прокламаций, растолковывающих электорату, что рвать исторические связи с Португалией, как минимум, неразумно, и электорат принял мысль к сведению. С другой, отправив в отставку португальцев, оставленных папой, 16 января поручил формировать правительство Жозе Бонифасиу де Андрада-и-Сильва, очень популярному местному политику, чистой воды «просвещенцу», крупнейшему, чтимому в Европе ученому, но (все же очень богатый фазендейру, вельможа, дипломат) без малейших уклонов в якобинство. Идеал: независимость, ограниченная монархия и (желательно, но не обязательно) уния с Португалией.

Разумеется, получив первое в истории «чисто бразильское» правительство, общественность взвыла от восторга, а новый кабинет, не откладывая на завтра то, что нужно было делать вчера, 21 января принял постановление, объявляющее приоритет местных законов над португальскими. Параллельно взял под арест самых заметных роялистов, а португальским войска приказали покинуть страну в течение 21 дня, что в феврале и было исполнено (несколько подразделений, отказавшихся подчиняться «изменникам», остались только на крайнем севере)

Власть и её ветви

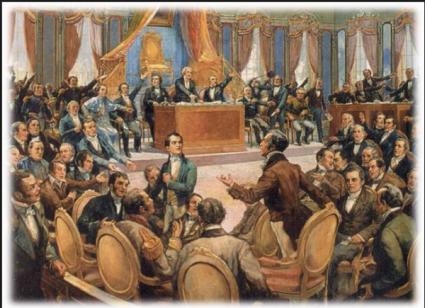

С этого момента события понеслись очень быстро, по «принципу домино». В феврале, собрав уважаемых людей, Дом Педру поручил им разработать проект конституции, «дабы всем показать, что мы – Европа». 13 мая в Рио съехались уполномоченные провинций, постановившие дополнить титул регента титулом «конституционного и постоянного защитника Бразилии», тем самым (ибо постоянным) зафиксировав, что статус Педру никак не зависит от хотелок Лиссабона.

Также решено было созвать Учредительное собрание, которое и собралось в июне, намереваясь дискутировать, однако регент сделал дискуссии излишними, уже во вступительном слове заявив: «Независимость или смерть!», - и все это, естественно, не нравилось лиссабонским. Будь там у власти вменяемые политики, все еще можно было исправить, но вырвавшиеся к рулю буржуа еще не умели действовать аккуратно: 6 июля все предложения требования бразильских депутатов депутатов были отвергнуты, определены как «государственная измена»,

и кортесы приняли решение готовить карательную экспедицию. С понятным эхом в Рио, где к лозунгу принца, - «Независимость или смерть!», - присоединились даже те, кто полагал лучшим вариантов унию. Тут, наконец, в Лиссабоне нашелся кто-то умный, сообразивший, что без компромисса будет совсем плохо, условия компромисса оказались такими, что лучше бы их не было: принцу разрешалось остаться в Бразилии еще на год, но взамен требовали отдать под суд и осудить за измену бразильских министров и актив протеста.

Терпеть подобное означало бы себя не уважать, а патриоты и лично Бонифасиу себя уважали. Ответом на «компромисс» стала декларация о полном разрыве имеющихся связей с Португалией при оговорке, что если Лиссабон хочет унии, «об этом надлежит говорить со взаимным уважением». Принц, подумав и посоветовавшись с британским посланником, 7 сентября утвердил решение кабинета (этот день считается Днем Независимости Бразилии). Однако в Лиссабоне опять ничего не поняли. 19 сентября кортесы приняли очередной декрет, отменяющий «компромисс»: бразильское правительство распустить, министров арестовать и прислать в Лиссабон на суд, а принцу – 4 месяца на сборы, и домой. Или тоже под суд. Ну и, по Гоголю, тэрпець урвався:

как только текст декрета дошел до Рио, 12 октября, национальное собрание официально провозгласило регента «конституционным императором» Бразилии под именем Педру I. Причем в самом титуле содержалась острая шпилька в зад Лиссабону: корона вручалась не королевская, по праву принадлежности к Дому Браганца, а именно императорская, как лидеру борьбы за независимость. Правда, в тайном письме отцу, переданном через англичан в строгом секрете от собственных министров, молодой император писал, что «принял дерзновенный титул только лишь затем, чтобы сохранить Бразилию для Португалии»,

и тем не менее, как отмечают свидетели, «в эти дни летал, словно имел крылья». Настолько, кстати, летал, что впервые позволил себе показать клычки, дав сеньору Бонифасиу понять, что марионеткой не будет. Очень вежливо и почти случайно: просто в ответ на что-то безобидное типа «Вы еще молоды, государь, и я настаиваю…» прозвучало что-то вроде «Не давайте мне советов, дом Андрес, и я не скажу вам, куда идти», а когда оскорбленный старик заявил «Я устал, я ухожу», император, выразив благодарность за прекрасную работу, пожелал главному министру успехов в научных штудиях.

Впрочем, эта сшибка характеров надолго не затянулось. Уже через пять дней, 25 октября, общественность хором, - «Ребята, давайте жить дружно!», - помирила лидеров, и Бонифасиу продолжил взятый курс . 11 декабря конфисковали всю собственность у лоялистов, чуть позже таможенные тарифы на товары из бывшей метрополии (16%) подняли в полтора раза, как для всех, кроме Англии, постановив, что подданные Португалии могут сходить на бразильский берег только присягнув, что признают независимость Бразилии.

Одновременно объявили стратегическим союзником Лондон и начали строить военный флот на случай вторжения, пригласив знаменитого адмирала Кокрэйна на пост «первого адмирала Бразилии». Сэр Томас, правда, пребывал на действительной службе, но ради такого случая он (о, разумеется, только по собственной инициативе, ни с кем не согласуя, - ведь официальный Лондон не мог обижать старого пиренейского клиента!) ушел в длительный отпуск за свой счет. И первым делом, возглавив эскадру, поплыл на север, помогать сухопутным войскам под Баией объяснять положение частям генерала Мадейры, последним вооруженным португальцам на земле Бразилии. Генерал, отдадим ему должное, оказался понятливым: все обошлось взаимно вежливо, и 1 июля 1823 домы, не присягнувшие Империи, погрузившись на суда, покинули страну.

А между тем, 3 мая 1823 открылось, наконец, Учредительное собрание, и сразу же обозначился конфликт интересов. Делегаты с мест приехали, чтобы стать властью, у императора было иное мнение, сеньор Бонифасиу склонялся, конечно, на сторону «народных представителей», в связи с чем, 17 июля ушел в отставку, объявил себя лидером оппозиции и полностью сосредоточился над подготовкой проекта конституции. Каковой был представлен в сентябре, получил название «проект трех Андрада» (бывшего премьера, его брата Антониу, ветерана 1817 года, и еще одного брата, Мартина, тоже видного либерала), и монархия в этом варианте предусматривалась, скажем так, ну очень конституционная.

Если вкратце, то. Всем свободным – основные гражданские права, но об этом вкратце, мельком, чуть ли не на уровне декларации. Зато «государственные» статьи проработаны детально. Законодательная власть у парламента, правительство ответственно перед депутатами, судьи несменяемы, провинции автономны (местные правительства избираются населением), а император если и не для красоты, то, без права «вето» и роспуска палаты, близко к тому. Ну и, в качестве благого пожелания, статьи о необходимости приобщения индейцев к «свету знаний» и желательности отмены рабства «по мере возможности».

Проект был зачитан, заслушан, очень понравился («за» проголосовало 80% депутатов), после чего представители Собрания явились к императору с «почтительной просьбой осчастливить верный ему народ» утвердив документ, - поскольку принят абсолютным большинством, - в соответствии с предварительными обещаниями, без обсуждений и поправок. Однако дом Педру категорически отказался…

Чуть в сторону. Как правило, отказ этот объясняют если не «властолюбием», то «взбалмошностью» молодого монарха, иногда же и тем, и другим вместе, а то и вовсе «стремлением вернуть Бразилию в колониальное состояние». Историки же советской школы, натурально, трактуют как «стремление подавить прогрессивные тенденции в обществе и установить абсолютизм».

Однако не все так просто. Безусловно, дом Педру, несмотря на молодость, был «человеком старого образца», запредельно властолюбивым и не одобрявшим всякие вольности, и ограничивать свою власть не собирался. Но, вместе с тем, помимо личных мотивов, имелись и вполне «государственные» соображения. Дело в том, что структура бразильского общества была крайне своеобразна. Примерно в половине провинций и старых портовых городах вся власть принадлежала либо фазендейру, либо тесно с ними связанным гильдиям оптовиков. От них зависели все, - трудяги, духовенство, интеллигенция, - так или иначе принадлежавшие к одной из провинциальных «фамилий».

Понятно, что «отцы» этих «фамилий» формировали местные «камара», и закрепить такое «народное представительство» Конституцией, отдав на откуп парламенту еще и кадровые вопросы, означало свести власть центра почти к нулю. Больше того, учитывая серьезные местные и межрегиональные противоречия плюс ориентацию севера на Штаты, а юга на Англию, поощрять сепаратизм. А дом Педру видел свою задачу в том, чтобы максимально укрепить только-только формирующуюся государственность, хотя, конечно, личные амбиции тоже играли немалую роль.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (4)

Управляемая демократия

Ситуация зависла. Страна оказалась в ситуации «без закона», временно используя португальское законодательство, но такое «временное» положение не могло длиться вечно, тем паче, что британские друзья поторапливали. При этом Собрание, имея корни на местах, могло позволить себе тянуть время, между делом мутя народ, а вот император, - Лиссабоном не признанный, и значит, с точки зрения международного права пока еще самопровозглашенный, то есть, почти мятежник, - не мог.

Столкновения ветвей власти было неизбежным, и окружение Педру, как бы стоявшего выше таких мелочей, начало готовить «экстралегальные меры», делая ставку на юг, связанный с англичанами тесными связями, и центр, с севером традиционно не друживший. Но, в основном, на офицерский корпус, во многом португальского происхождения, естественно, ориентировавшийся на императора, как главнокомандующего, а также и как на принца из Дома Браганца, которому г-да офицеры присягали. По ходу, в армию были приглашены португальские солдаты и офицеры, взятые в плен во время боев у Баии и ожидавшие депортации, - и многие согласились, ибо в Бразилии им нравилось, а жалованье предлагали достойное.

В общем, градус поднимался. Оппозиционные газетчики вовсю клеймили «окружение известного лица, стремящееся подавить свободу», аккуратно не называя ни имен, ни самого лица, но прозрачно намекая на «происки португальцев» и «руку Лиссабона». Официозные журналисты гнали лавину частных расследований о самоуправстве региональных князьков и коррупции в провинциальных «камара», открыто заявляя, что виной всему «рука Лиссабона» и «происки португальцев», а по Рио бродили ватаги солдат, ставивших по стойке «смирно» всех, кто был чисто одет и при этом плохо говорил об императоре и Португалии.

Что-то не могло не случиться, и в начале октября случилось: группа вояк, встретив на улице безобидного провизора Давида Памплону, избила его чуть ли не насмерть, - на что никто бы не обратил внимания, не выяснись, что били беднягу потому, что перепутали его с редактором «Sentinela», главного рупора законодательной ветви. Естественно, после такого конфликт набрал обороты: депутаты потребовали очистить армию от «лиц, ведущих себя столь вызывающим образом», командование заявило, что «бывает, ошиблись, уже наказаны», ответ «не сочли удовлетворительным», командование не снизошло до дальнейшей беседы, дав понять г-дам депутатам, что они – говно, -

и в конце концов, 11 ноября, когда в столице появились невесть откуда взявшиеся войска, Собрание постановило заседать без перерыва, пока не будет найдет вменяемый выход из конфронтации с исполнительной властью. А поскольку Дом Педру ни на какие продуктивные предложения не соглашался, вариантов оставалось не много: звать на помощь либо население Рио (но город был, скорее, за императора, героизм которого помнили), либо провинции.

Однако на это уже не оставалось времени: в течение всей noite de agonia («ночи агонии», как позже это назвали) к зданию Учредительного собрания стягивались войска, всех впуская и никого не выпуская. А ровно в час дня 12 ноября депутатам зачитали указ о роспуске. После чего несколько десятков самых активных, включая братьев Бонифасиу де Андрада, взяли под арест и через пару дней выслали в Европу, а император назначил Особую комиссию из десяти наиболее видных юристов для «подготовки основного закона страны в скорейший срок».

Задача была не сказать, что сложна. Если «народный вариант» готовили, тщательно обсуждая каждую статью с избирателями (фазендейру, гильдиями и так далее), то вариант № 2 клепали быстро, по образцу самых прогрессивных на тот момент конституций – французской 1814 года и совсем свеженькой португальской, - так что в части прав и свобод личности она оказалась куда либеральнее «народного» проекта. Права человека были не просто упомянуты, как у братьев Андраде, но перечислены с точным указанием механизма гарантий и особым упором на свободу слова и печати. Права собственности тоже, до мельчайших деталей, с механизмами четкого соблюдения. И о веротерпимости – не мутно, понимай, как хочешь, а предельно конкретно, причем о «власти от Бога» ни слова. Против этого ничего не мог бы возразить сам Руссо, все на высшем уровне, как в Штатах.

А вот с принципами государственного устройства – дело другое. Единственным источником и центром власти становился император, по всем трем ветвям. Его декреты и инструкции имели силу закона, он мог объявлять войну и заключать мир, подписывать договоры с иностранными державами, лично ратифицировать и расторгать их, предоставлять гражданство и лишать его. Его и только его прерогативой объявлялось утверждение всех кадров, от министров до мелюзги, офицеров армии и флота, а также епископов. Плюс право назначения судей

и «надзора за справедливостью их решений». И сверх того, - новация, в Европе неизвестная, - император обретал статус Poder Moderador, главы четвертой, «сдерживающей» ветви власти, то есть, стоящего над Конституцией «верховного арбитра», полномочного во имя «независимости, гармонии и равновесия» при необходимости нарушать самоё Конституцию. органов политической власти, созданных самой конституцией.

А что же парламент? Не, парламент тоже был прописан. Без парламента никак, чай, не Средние века. Черным по белому: Генеральное собрание Бразилии – «выразитель воли бразильского народа». Две палаты. Сенат назначается императором, но по представлению провинций, а если монарху не нравится кандидатура, провинции вправе представлять другие, пока монарх не скажет «да». Статус сенатора – пожизненный, но монарх вправе уволить. Выдвигать законопроект Сенат не может, но без его утверждения решения Палаты депутатов законами не станут. Если, конечно, монарх не утвердит.

Сами же депутаты имеют право предлагать законопроекты, одобренные канцелярией монарха, избираются же по самому прогрессивному в мире образцу США, в два тура, сперва выборщики, потом, уже из их числа, – сами народные представители. А в провинциальные «камара» выборы вообще демократичней некуда, в один тур, - но без права, как было испокон веков, избирать президентов провинций, которых отныне назначает лично монарх.

И знаете, - возможно, кого-то это удивит, но такие новости не всем пришлись по нраву. Особенно когда, - еще до утверждения, сразу после опубликования проекта, - в провинции поехали назначенцы из Рио. На всякий случай (мало ли что, кто их там знает, этих губернских макбетов?) в сопровождении сильных военных отрядов, сформированных даже не из бразильцев, а из наемников, набранных в Европе – немцев, ирландцев, швейцарцев, а то и (что особо раздражало) португальцев.

Они вели себя тихо, дисциплинированно (немцы же), однако в их присутствии фазендейру со всеми их десятками «пистольейрос» и сотнями клиентов начинали чувствовать себя не совсем комфортно. Потому что теперь получалось, что чиновник из Рио качает права, собирает жалобы, лезет с ревизиями, а ты его уже даже не пни, не говоря про, как в старые добрые времена, пристрелить. Ворчали и гильдии, не дождавшиеся отмены разорительного торгового договора с Англией, - особенно, северные, мечтавшие о таком же, но с США.

Ну и, думаю, совершенно понятно, что вся эта вопиющая несправедливость подогревала в политикумах северных провинций почти, казалось бы, забытые республиканские идеалы, вновь сближая их с никогда о республиканских идеалах не забывавшим северным электоратом. В первую очередь, конечно, в Пернамбуку, «вотчине» клана Андраде, где кровавый 17-й помнили, не простили, и уцелевшие вожди утопленной в крови Революции призывали к мщению.

Север против Юга

Там и грянуло. Прибытие в декабре 1823 года, - еще до официального принятия конституции, - императорского назначенца-южанина, к тому же еще участника экспедиции графа Де Аркоса, на пост президента провинции вместо избранного и всеми уважаемого, стало искрой, брошенной в порох. Камара Ресифи отказалась подчиняться воле Рио, варяга выгнали, утвержденное властями правительство сместили и назначили новое, из «своих», 8 января 1824 года избрав президентом Мануэла Карвалью, одного из мелких лидеров недавней революции. Сумев после разгрома как-то спастись, он, заочно приговоренный к смерти, сбежал в США, где обзавелся очень солидными связями, а затем тайно вернулся в родные края, - и он, судя по всему, был, скорее, радикальным автономистом, нежели сторонником полного отделения.

Однако в Рио на его письма с предложениями (дескать, верните «народную конституцию», и все будет хорошо) никто не реагировал, - напротив, пришла информация, что император, взяв займ у Лондона, набирает дополнительных наемников в Европе. А тем временем «улица», разогреваемая уцелевшими «людьми 17 года», красноречивым монахом Фрей Канеку и не менее красноречивым падре Мороро, лицами хоть и духовного звания, но крайними радикалами, требовала Республики, и в конце концов, «лучшие люди» Пернамбуку пришли к выводу, что пора сказать «b». 2 июля сеньор Карвалью объявил, а «камара» утвердила отделение от Империи и учреждение Конфедерации Экватора, - союза равноправных северных республик по типу США, пригласив «шесть провинций Севера» вливаться в состав.

Призыв услышали. Все соседи, - кроме Баии, извечного соперника Ресифи, - официально подтвердили согласие, прислали делегации, и Конфедерация стала фактом, но вот время было упущено безнадежно. Если «лучшие люди» севера исходили из того, что молодой император, еще не очень прочно держащий власть, обострять не станет, а стало быть, можно торговаться, то дом Педру полагал иначе: по его мнению, нарыва нужно было вскрывать раз и навсегда. Пока на севере говорили, на юг прибывали солдаты удачи из Старого Света, а в первых числах августа на север морем и сушей двинулись каратели под общим руководством адмирала Кокрэйна, - и оказалось, что северяне, много говоря о борьбе не на жизнь, а на смерть, совершенно не занимались делом. Даже на дилетантском уровне 1817 года.

В итоге, - даром, что Республиканскую Гвардию поддержало все население Ресифи и окрестностей, - утром 17 сентября город пал. «Лучшие люди», явившись к сэру Томасу под белым флагом, подписали капитуляцию в обмен на слово чести, что казнить не будут (слово джентльмена адмирал сдержал, местную знать наказали относительно мягко). Лично же Мануэл Карвалью на фрегате «Твид» уплыл в Лондон, где прожил шесть лет, а потом, вернувшись, сделал блистательную карьеру, с 1831 по 1855 занимая пост сенатора Бразильской империи. Что, к слову сказать,

дало пищу злым языкам судачить о «британской интриге»: дескать, сэры, которым нужна была вся Бразилия, специально все так организовали, чтобы Рио одним ударом подрубил под корень северный сепаратизм. Так ли, не знаю, - прямых подтверждений нет, - однако имя сеньора Карвалью нынешние бразильские историки поминают с осторожностью, а Пернамбуку, в наказание за рецидив обрезанный на треть в пользу верной Баии, с тех пор стал гораздо спокойнее.

Впрочем, это потом, - а падение Ресифи не стало финишем. В отличие от «дворцов», свои дела уладивших, «улица» имела свое понимание Республики и капитулировать отказалась. Не сложившие оружие «стойкие» республиканцы, ведомые «восторженными» радикалами, - Фреем Канеку, падре Мороро, Соарес Лисбоа Ратклифом, - огромной колонной, с женщинами и детьми, отошли в городок Гоиану, объявленный новой столицей Конфедерации, и там соединились с большим отрядом республиканцев из соседней провинции Параиба.

Это было уже что-то. Три тысячи штыков, названных Конституционной дивизии Конфедерации Экватора, успешно отбиваясь от преследователей, двинулись в провинцию Сеара, куда каратели еще не добрались, рассчитывая нарастить силы, - но ошиблись. «Лучшие люди» Сеары, здраво обсудив ситуацию, решили со «стойкими» не связываться, а довериться слову джентльмена. Поэтому 18 октября Форталезу, столицу провинции, сдали южанам, сняв «пистольейрос» с позиций, а республиканские части во главе с Тристаном Арарипе, прорвавшиеся и ушедшие на соединение с Конституционной дивизией, 31 октября были настигнуты и разбиты в большом полевом сражении. Не помогло и запоздалое восстание в Баие: республиканцам удалось взять под контроль город Сан-Сальвадор, но продержались они чуть больше недели.

Все было кончено. Вероятно, еще можно было что-то переиграть, объявив отмену рабства, - но и это было уже поздно. Пока были в Ресифи, скорее всего, сработало бы, но в сертанах, - заросших кустарником пустошах без конца и края, через которые шли уже непонятно куда республиканцы, - плантаций не было, стало быть, не было и кого освобождать. А каратели шли по пятам, ежедневно навязывая стычки, еда иссякла, боеприпасы тоже, и 22 ноября Конституционная дивизия, вымотанная до предела, голодная и оборванная, сдалась имперским войскам, выговорив только пощаду женщинам и еще живым детям.

Слово джентльмена вновь сработало: ни одну женщину, ни одного ребенка не обидели, наоборот, накормили и отпустили, а вот мужчинам пришлось хуже: «стойкие» в понимании сэра Кокрэйна не были «приличными людьми», следовательно, щадить их в его планы не входило, так что, суды были формальностью - вешали и расстреливали через одного. Однако, - думаю, стоит отметить, - повесить главных лидеров, Фрей Канеки и падре Мороро, несмотря на выписанный приговор, не удалось. Не нашлось палача. Официальных исполнителей в Бразилии не водилось,

а инициативника не сыскали ни среди уголовников, в обмен на полное помилование, ни среди солдат, даже португальских: служивые твердо стояли на том, что «Вешают преступников, а это святые», а когда вешать вызвался некий наемник из немцев, возникла угроза мятежа. Так что, в конце концов, пришлось таки расстрелять. С почетом, не из ружей, но из старинных аркебуз, как генералов, причем оба, и фрей, и падре, сами руководили процессом, подбадривая смущенных солдат шуточками и прибауточками. Впрочем, все это, безусловно, и героично, и красиво, и в легенды вошло, - но, как бы там ни было, Дом Педру I свой куш в Большой Игре сорвал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ (5)

Государство - это я!

Как ни странно, разгон «народного» парламента и «антинародную» конституцию общество в целом восприняло очень спокойно. Всерьез возмущались лишь несколько сотен семейств, до самостийности - элита элит колонии. Тут, к слову, следует иметь в виду, что социальная структура колониальной эпохи была весьма своеобычна: в основе взаимоотношений по горизонтали и вертикали лежали т. н. cordas («веревки»). Если по-русски, система взаимных одолжений и обязательств.

Каждый от кого-то зависел и от каждого зависел кто-то, причем, к удивлению португальцев, понятие «взятка» практически отсутствовало. Были подарки, презенты, скромные подношения в знак уважения, - но все это не играло особой роли. В отличие от связей, дружб, побратимств, своячеств etc. В одиночку человек просто не выжил бы, - а концы «веревок» держали в руках фазендейру и главы старых гильдий, - которые после принятия конституции 1824 года остались в обиде, вплоть до появления местно-республиканских, по сути, сепаратистских настроений.

Однако молодого императора это не особо тревожило. Он достаточно хорошо понимал суть времени, и он видел, что в Бразилии нарождаются новые силы, тяготящиеся жесткостью «веревок». Эти силы, по крайней мере, на первых порах, нуждались в твердой руке и высшем арбитре, и он намеревался опираться на них. А чтобы прояснить до конца, вернемся к вопросу о роли личности. Ибо, - повторюсь, - при том, что никто не в силах развернуть ход Истории, в жестко вертикальном обществе, увязанном на персоналии, тем паче, в «периоды турбулентности», от личности зависит очень многое.

Итак: Педру был «папин». Мать, - жесткая, волевая, крайне консервативная, - старшего сына почему-то недолюбливала, всячески балуя младшего, Мигела. А вот с отцом, мягким, слегка дебильным, первенец был очень близок. Но у отца вечно не хватало времени, и в детстве, а потом и в юности наследник, за которым особого присмотра не было, много времени (конечно, инкогнито) проводил на улицах, общаясь с простыми людьми. Ему и позже с простым было куда комфортнее.

А кроме того, очень хорошо образованный, читал умные книги, размышлял, пытаясь понять, как так вышло, что они живут не в Европе, а в Америке, - и к 20 годам стал абсолютным либералом. Но - полностью убежденным в том, что «пока народ не просвещен, всегда найдутся желающие узурпировать свободу». То есть, исходил из необходимости строжайшего контроля власти над переживающим переломную эпоху обществом, - чтобы, не дай Бог, не получилось, как в Париже. Ибо, - это он тоже осознавал, - всякие «республики» и «вето» суть прямая дорога к олигархии, в связи с чем, намеревался править железной рукой, пока в Бразилии не окрепнет настоящее,

хотя бы на уровне португальского, «третье сословие», первым ласточкам которого он оказывал всевозможное покровительство. «Новые люди», - промышленники, финансисты, купцы из масонской ложи «Коммерции и искусств» (старые аристократы тусовались в радикально республиканском «Великом Востоке»), его поддерживали, тем паче, что именно его вариант Конституции (в смысле прав человека сверхлиберальный) обеспечивал им защиту от диктата «веревок». Да и «улица», - в том числе, что всегда важно, столичная, - тоже была за.

При таком раскладе, реши «лучшие люди» воспротивиться установлению «конституционного абсолютизма» крайними средствами, у императора, тем паче, располагающего преданной португальско-европейской армией, были все шансы на победу. Однако «лучшие», - фазендейру и руководство гильдий, - ворча и бурча, решили не обострять. Они отдавали себе отчет в том, что монархия есть главная скрепа еще не сформировавшегося государства, и хорошо понимали, что если Империи не станет, более чем вероятен распад страны на независимые государства

с неизбежными междоусобными войнами и разрухой (как в испанских колониях). А главное, - этот тоже учитывалось, как сильнейший аргумент в пользу «поживем – увидим», - в неизбежном хаосе распада резко возрастала вероятность рабских восстаний, чего традиционны элиты Бразилии, очень хорошо зная о событиях в Санто-Доминго, очень боялись. Ну и, в конце концов, решили ждать. Ибо, коль скоро император взял на себя ответственность за все, что ж, пусть попробует. Справится, молодец, поскользнется, сам виноват.

Первейшей же задачей было, конечно, добиться признания. В первую очередь, США и Англии. Вашингтон, слегка подискутировав насчет «А место ли в Америке монархиям?» ответил согласием, но в те времена Штаты еще мало что решали в глобальном плане: вступление в «концерт» определяло позицией Лондона, - а Лондон, в принципе, не возражая, поставил условием официальное признание самопровозглашенной бразильской независимости Лиссабоном, предложив себя как «честного маклера».

Таким образом, пришло время для официального «развода», и тут возникли вполне естественные сложности. Отец и сын, прекрасно понимая друг друга, знали, чего хотят, - а хотели они сохранения единства двух стран, - но оба понимали и что без взаимных компромиссов не обойтись, и что любые компромиссы будут приняты в штыки общественностью. При этом, если дом Педру был свободен в своих решениях, то дом Жоао пребывал в постоянном стрессе, тяжко сказывавшемся на его самочувствии, даже, вероятно, рассудке, - и на то были вполне объективные причина.

Как ни парадоксально, он, человек, в общем, XVIII века, которого многие считали полудурком, чувствовал потребности времени и принимал новые идеи, а вот королева, вполне нормальная и даже умная, считала возможным развернуть время вспять. В итоге, постоянные интриги, заговоры, даже гражданская война, устроенная «маминой радостью» Мигелем, после провала авантюры спрятавшимся у брата за океаном, - и король медленно угасал, держать, как пишут мемуаристы, «одним лишь страстным желанием решить вопрос с Бразилией».

Переговоры шли сложно, переписка короля перлюстрировалась, а то и прямо изымалась агентами королевы, есть даже данные, что его пытались изолировать, однако в дело вступили англичане, а идти на обострение с сэрами в Лиссабоне уже лет двести никто себе не позволял. Так что, при активнейшем участии британского посла, сэра Чарльза Старта, не слушавшего запретов подкупленных королевой врачей, 13 мая 1825 года уже почти не встающий с постели дом Жоао подвисал уже подписанные сыном грамоты, и британский нотариус, явившийся вместе с дипломатом, заверил их по всем правилам. Отделение Бразилии и ее независимость от Португалии стали не только de facto, но и de jure.

Но, безусловно, не даром: взамен император принял на себя обязательство погасить «английский долг» (помощь Лондона союзнику в борьбе с Наполеоном была совершенно не безвозмездной и зашкаливала за миллион фунтов), а также выплатить лично королю компенсацию в 600 тысяч фунтов, конфискованную в Бразилии в соответствии и законами Империи. Суммы по тем временам громадные, но «честный маклер» тотчас предложил Бразилии займ, и Педру, - куда денешься? – пришлось согласиться,

а кроме того, Лондон, угрожая не признать, выдавил из дома Педру присоединения к договору о запрете работорговли, уже подписанном Португалией. В экономическом плане акт был Бразилии крайне невыгоден, а Лондону по массе причин наоборот, но спорить не приходилось, - и когда все, что нужно, было подписано, правительство Его Величества официально заявило о признании Бразильской Империи, после чего признания пошли потоком, одно за другим.

У отца и сына были все поводы считать себя победителями. Нищая Португалия сняла с себя тяжелейший груз задолженностей, встающая с колен Бразилия вошла в мировой «концерт», обретя все права нормального государства, однако общественность все равно не изволила понять и возмутилась. Португалия «старая», консервативная ставила в упрек Жоао, что он «ради денег поступился честью и колониями, за которые предки проливали кровь»,

Португалия «новая», либеральная, публично честила короля «безумцем», продавшим курицу, несшую золотые яйца, за сущие гроши, а «вся Бразилия», естественно, возмущалась тем, что дом Педру уплатил такие деньги за то, что «омыто кровью и завоевано мужеством лучших сынов народа», причем к голосу глав провинциальных «фамилий» и прочей аристократии, держащей «веревочки» присоединились и те, на кого дом Педру делал ставку.

Торговцы и промышленники, деньги считать умеющие, признавали, что «проблема проблем» решена наилучшим из возможных образов, но при этом хорошо понимали, за чей счет будет выплачиваться «английский заем» и очень обижались на императора, не позаботившегося хотя бы немножко, на пару-тройку процентиков приподнять «английский тариф» на ввоз. И все это, пока еще на очень аккуратном уровне, - шепотки, анекдоты, слухи, -

позволило оппозиции слегка приподнять голову, играя не столько даже на вопросах, отвлеченно теоретических, сколько на нюансах, интересных всегда и всем: обсуждении деталей личной жизни императора. Чем, при всей моей нелюбви к перемыванию косточек и копошению в чужом белье, придется заняться и нам. Не досужего любопытства ради, а опять-таки потому, что в жестко вертикальных, завязанных на персоналию системах – и так далее.

У королев нет ног

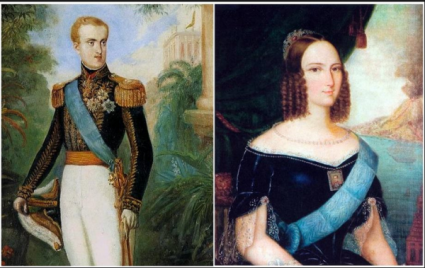

Казалось бы, с женой дому Педру повезло, как мало кому. Императрица Леопольдина, принцесса из Вены, была не просто редкостной красавицей. Она была единомышленником, другом, соратником, надежным советником, вернейшим помощником, которому можно было доверить, что угодно, и больше об этом не волноваться. Она увлекалась тем же, что и он: музицировала (а Педру музыку обожал, играл на пяти инструментах, занимался композицией, даже написал мелодию первого гимна страны), великолепно стреляла и любила столярничать (любимое хобби Педру с детства).

Она была всесторонне образованна, отважна, честна в словах и поступках, говорила на шести языках, любила искусство и прогресс, интересовалась науками, отличалась удивительным тактом, умея превращать в друзей даже врагов. Она, наконец, сыграла неоценимую роль в провозглашении независимости, убедив тянувшего резину мужа, что сегодня рано, а завтра будет поздно (знаменитая записка «Фрукты готовы, пора собрать» окончательно подтолкнула принца к выбору).

В Рио, да и не только в Рио, её почитали и любили все, снизу доверху и от мала до велика. А она исступленно любила мужа, в которого верила и которому родила пятерых детей. Вот только муж ее не любил. Уважал, ценил, преклонялся, доверял безмерно, гордился, - но любви не было. Во всяком случае, пылкой, такой, чтобы звезды из глаз, в соответствии с возрастом и пиренейским темпераментом. Почему, неведомо. Возможно, ему, по натуре предельно непосредственному,

просто не подходили синеглазые, белокожие, чуть полноватые блондинки с жестким австрийским воспитанием и очень сдержанным характером. Такое бывает. А возможно, и еще что-то, кто уже скажет. Но факт: интим с законной Педру воспринимал, как обязанность, а звезды из глаз у него сыпались при общении с сеньорой Домитилой Кастру-и-Канту Мелу, смуглой замужней бюнеточкой из Сан-Паулу, чуть старше его и настолько худородной, что ничего лучше мелкого офицерика ей в пару не нашлось.

Они пересеклись незадолго до провозглашения независимости, почти случайно, - и это, судя по всему, было то, что нынче называется «химия», как у Генриха с Анной Болейн. Сразу и наповал. Еще не будучи императором, Педру увез ее в Рио, определив фрейлиной в свиту супруги, а объяснить законному мужу, что нужно подать на развод, нашлось кому. Жена при этом, абсолютно доверяя мужу, ничего не замечала аж до совместной поездки на север, откуда только что ушли португальцы. Корабль есть корабль, там трудно скрыть что-то, а Педру и не скрывал. И потом не скрывал. Под недоуменный шелест двора «Домита» была повышена до первой статс-дамы, награждена орденом, стала маркизой душ Сантуш, родила дочь, которую император, подержав на руках, велел воспитывать, как принцессу, - и естественно, Леопольдине было больно.

Лютая габсбургская гордыня не позволяла Леопольдине ни страдать прилюдно, ни жаловаться родне (в Вене, конечно, все знали, но не от императрицы), любовь к мужу, религиозность, воспитание и та же гордыня не давали развеяться, найдя симпатичную игрушку или двух, твердый характер вынуждал держаться так, словно ничего не происходит, - дабы не нанести ущерб репутации дома Педру и не растраивать детей. И молодая женщина на людях была сдержанна и доброжелательна. Но наедине с собой плакала, и в конце концов, очень спортивная, очень здоровая, как все дамы Дома Габсбургов, начала болеть и чахнуть.

Естественно, все симпатии двора и его «веревок» были на её стороне,тем паче, что «Домита» обладала острыми коготками. У нее хватало ума не стремиться к короне, и отвечая императрице взаимностью, она вела себя скромно, даже родив вторую дочь, - но своего не упускала, при необходимости устраивая совершенно экзотические эквилибры: например, заподозрив (или ощутив), что Лучший Шанс слегка охладевает, вызвала из Сан-Паулу сестру, Эсмеральду, и они на пару начали устраивать Педру такое ослепительное a trois

с привлечением при необходимости разноцветной прислуги, что у мужика грянула новая порция звезд из глаз, а сестренка возлюбленной вскоре стала фрейлиной и баронессой Сарокабу, тоже, между прочим, родив дочь. И само собой, не вмешиваясь (ума хватало) в высокую политику, хваткая провинциалка, стоило ей учуять, что кто-то (неважно кто, хоть министр) при дворе ей враждебен, находила возможности убедить Педру, что типа «Ах, милый, этот гадкий человек хочет разрушить наше счастье».